http://matveevo.prihod.ru/novomucheniki_i_podvizhniki_blagochestija_razdel/view/id/1127854

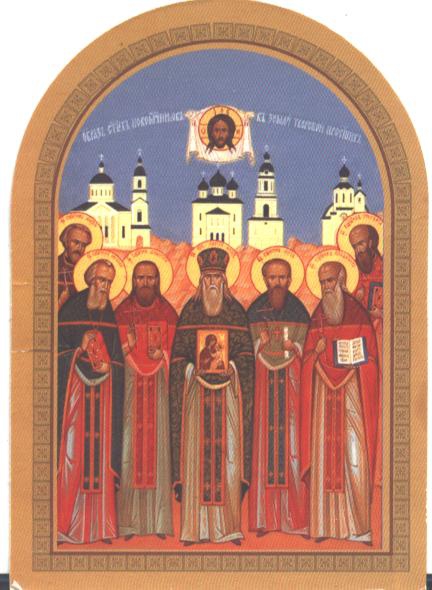

Вышневолоцкая Голгофа. Священномученики Владимир Мощанский, Феодосий Болдырев, Виктор Воронов, Стефан Кусоков и преподобномученица Анастасия Платонова

Вышневолоцкая Голгофа.

В этом году Россия отмечает печальный юбилей одного из самых

страшных гонений на Русскую Православную церковь в своей истории.

Гонения 1937 г. стали не только одними из самых кровопролитных, но и

завершились закрытием подавляющего числа православных приходов Русской

церкви.

Занимаясь

историей первых лет Советской власти и взаимоотношений государства и

Русской Православной церкви, мне удалось накопить обширный материал по

истории гонений на верующих в г. Вышнем Волочке. Удалось установить

связь таких значимых для истории Русской Православной церкви людей как

игумен Никон Воробьёв, игумен Никон Белокобыльский и мученик богослов

Михаил Александрович Новосёлов с нашим городом.

Занимаясь

историей первых лет Советской власти и взаимоотношений государства и

Русской Православной церкви, мне удалось накопить обширный материал по

истории гонений на верующих в г. Вышнем Волочке. Удалось установить

связь таких значимых для истории Русской Православной церкви людей как

игумен Никон Воробьёв, игумен Никон Белокобыльский и мученик богослов

Михаил Александрович Новосёлов с нашим городом.

Игумен Никон Воробьёв в 1914 г. закончил Вышневолоцкое

реальное училище. После революции он несколько лет преподавал математику

в Вышнем Волочке, затем вернулся в ставший родным город уже монахом

после освобождения из лагеря в 1937 г. Здесь он прожил у врача вплоть до

первых лет Великой Отечественной войны, в этом время он подрабатывал в

городской больнице помощником врача.

Игумен Никон Белокобыльский – настоятель подворья

Киево-Печерской Лавры в Санкт-Петербурге, бывший келейник первого

священномученика Митрополита Киевского Владимира (Богоявленского) после

освобождения из лагеря служил псаломщиком в Пятницкой церкви г. Волочка,

затем с открытием храма в с. Федово в 1943 г. был там чтецом, а вскоре

был поставлен туда же священником. Прослужил о. Никон в Федово до 1946

г. Предположительно в Федово он и скончался и был погребён на Федовском

кладбище, но не исключено, что его тело было перевезено и в Вышний

Волочёк на Пятницкое кладбище и погребено близ алтаря храма. Там же был

позднее погребён и другой Федовский священник Леонид Орнатский.

Мученик Михаил Александрович Новосёлов был так же связан с

Вышним Волочком. Здесь он не только занимался педагогической и

издательской деятельностью, но и в 1920х гг. будучи уже видным деятелем

Катакомбной церкви организовывал здесь одну из сессий подпольного

собора. Вполне возможно, что собор проходил в Николо-Александровской

церкви Вышнего Волочка, которая в то время была центром иосифлянского

движения. Со священнослужителями этого храма Михаил Новосёлов

поддерживал дружественные отношения и вёл переписку.

К

сожалению, для нас вышневолочан, период 1920-1930х гг. остаётся

закрытым, мы мало знаем о трагедии, которая разворачивалась в нашем

городе в 1930е гг. – в самый разгар гонений на Русскую церковь.

К

сожалению, для нас вышневолочан, период 1920-1930х гг. остаётся

закрытым, мы мало знаем о трагедии, которая разворачивалась в нашем

городе в 1930е гг. – в самый разгар гонений на Русскую церковь.

Центром трагических событий 1930х гг. в нашем городе стала

Вышневолоцкая тюрьма № 6 – современная женская колония. В застенках

тюрьмы не только пытали и допрашивали, но и расстреливали мучеников за

веру, тех, кто не отрекался от своих убеждений даже под угрозой смерти.

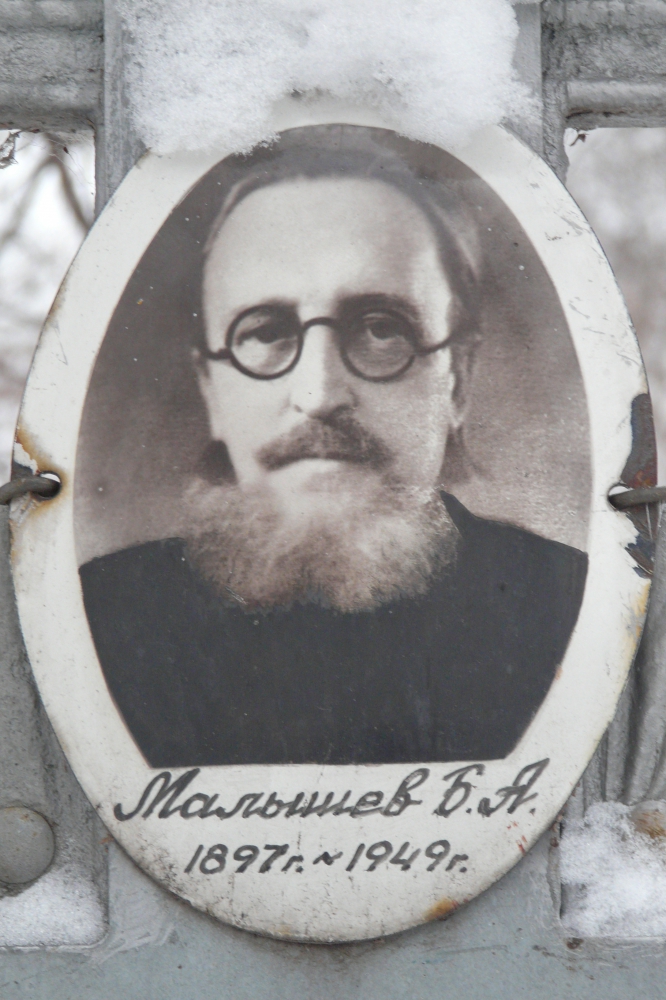

Кровавый след мучений приводит нас и на старое кладбище. Здесь в

безвестных тюремных могилах погребены те, кто отдал свою жизнь за

Христа: священномученики Владимир Мощанский и Виктор Воронов,

преподобномученики Феодосий (Болдырев) и Стефан (Кусков),

преподобноисповедница Анастасия Платонова и осуждённый вместе с ней

прихожанин Богоявленского собора Борис Алексеевич Малышев. Конечно,

немалая ещё работа предстоит по поиску документов, подтверждающих факт

захоронения на Старом кладбище этих священномучеников, ведь

расстреливали и хоронили тайно, не афишируя. Точно мы знаем о трёх

погребениях кладбища – священномученика Владимира Мощанского,

преподобномученицы Анастасии Платоновой и Б.А. Малышева. Но факт

существования тюремных захоронений на территории кладбища косвенно

свидетельствует о том, что и прочие священномученики, замученные в

застенках Вышневолоцкой тюрьмы были погребены тутже.

Священномученик Владимир Мощанский – единственный из

Вышневолоцких мучеников, имя которого не забыто. Его икона,

богослужебный требник и наперсный крест хранятся в Богоявленском соборе

Вышнего Волочка. О нём неоднократно писала газета «Верхневолжье

Православное», приводя фотографии не только из его семейного архива, но и

фото дома, где жил он в последние годы своей жизни, и фотографию его

родных.

Священник Владимир Дмитриевич Мощанский родился в с. Заборовье

Вышневолоцкого уезда (современный Вышневолоцкий район). Его отец –

протоиерей Дмитрий Константинович Мощанский служил в Заборовской церкви в

честь святых Апостолов Петра и Павла. Последние годы своей жизни он

служил в Преображенской церкви на Пятницком кладбище Вышнего Волочка.

Служение

отца Владимира прошло вдалеке от родных мест. После окончания Тверской

духовной семинарии и женитьбы на дочери священника Иоанна Дмитриевского

Евдокии, он был рукоположен в сан диакона к храму с. Рогачёво Ржевского

уезда Тверской губернии. Здесь у о. Владимира родись дочь Ольга и

сыновья Владимир, Александр и Николай. При рождении последнего ребёнка

Евдокия Мощанская умерла и детей помогала воспитывать её сестра

Александра Ивановна.

Служение

отца Владимира прошло вдалеке от родных мест. После окончания Тверской

духовной семинарии и женитьбы на дочери священника Иоанна Дмитриевского

Евдокии, он был рукоположен в сан диакона к храму с. Рогачёво Ржевского

уезда Тверской губернии. Здесь у о. Владимира родись дочь Ольга и

сыновья Владимир, Александр и Николай. При рождении последнего ребёнка

Евдокия Мощанская умерла и детей помогала воспитывать её сестра

Александра Ивановна.

Следующим местом служения о. Владимира стал храм Успения Пресвятой

Богородицы в с. Спасское Кашинского уезда. Здесь о. Владимир был

возведён в сан протоиерея. В 1924 г.

храм в с. Спасское был закрыт, а дом священника конфискован. После

закрытия храма о. Владимир переехал в родной Вышний Волочёк, где служил

внештатным священников в Пятницкой церкви и в городском соборе. По

городу батюшка, не смотря на разгар гонений, ходил в священнической

рясе, открыто выражая свою веру. За это следовали репрессии: в «Списках

лишённых избирательных прав» за 1931 г. значится и имя священника В.Д. Мощанского.

В Пятницкой церкви священник крестил младенцев, отпевал покойников,

служил панихиды на городском кладбище. После служения панихид от уходил

на пустое место, где не было могил и служил там особую панихиду. Так о.

Владимиру было открыто место его будущего погребения – не в семейной

могиле, а в тюремной.

Священник Владимир Мощанский был арестован 13 февраля 1938 г.

и заключён в Вышневолоцкую тюрьму. Обвинение, которое было предъявлено

священнику – антисоветская агитация, было полностью сфабриковано. Были

найдены свидетели, которые подтверждали разговоры о. Владимира, якобы

направленные против выборов в Верховный Совет и против Советской власти,

среди доказательств его виновности приводись его слова о то, что учёный

Павлов тоже верил в Бога и завещал перед смертью не разрушать храмы.

27 апреля было принято решение передать дело священника в суд. Суд состоялся 27 июня 1938 г. Прокурор требовал для престарелого священника семь лет заключения в исправительно-трудовой лагерь.

На суде священник заявил:

- В чём меня обвиняют – это мне понятно. Виновным себя не признаю в

том, что я говорил, но только не с целью агитации; сказал, что люди

учёные тоже верят в Бога. Больше я ничего не говорил. Виновным себя в

антисоветской агитации не признаю.

Требование прокурора судьями было поддержано. О. Владимир подал жалобу с просьбой пересмотреть приговор. 16 августа 1938 г. Специальная коллегия Верховного суда, рассмотрев дело, постановила, что приговор подлежит отмене.

Всё это время священник находился в Вышневолоцкой тюрьме. Камеры были

переполнены. Приходилось постоянно стоять на ногах. Все посылки, которые

ему передавали родные, о. Владимир раздавал сокамерникам. Видя

страдания престарелого священника заключённые возмутились, стали стучать

в дверь с требованием прекратить мучения о. Владимира. Но администрация

тюрьмы улучшить условия содержания священника отказалась. Так, не

вынеся тяжёлых условий заключёния, о Владимир скончался в Вышневолоцкой

тюрьме 7 сентября 1938 г.

А 15 сентября начальнику Вышневолоцкой тюрьмы были присланы копии

решения Верховного суда, но вручить копию священнику уже никто не мог.

О. Владимира погребли в тюремной могиле на Пятницком кладбище. О месте

погребения священника родственники узнали от начальника хозяйственной

части тюрьмы, которому батюшка стал являться во сне. Но в настоящее

время это место утеряно.

17 сентября 1937 г. в застенках Вышневолоцкой тюрьмы был расстрелян иеромонах Николо - Столпенского монастыря Стефан (Кусков).

В миру его звали Степан Иванович Кусков. Он родился 10 декабря 1870 г. в

г. Вышний Волочёк в семье владельца токарной мастерской. После

окончания школы он поступил в Николо - Столпенский монастырь, где нёс

послушание певчего. В 1898 г. он принял иноческий постриг.

После переворота 1917 г.

о. Стефан оказался в г. Петропавловске, где устроился в храме

псаломщиком. Здесь же он был рукоположен во иеромонаха. После ухода

белых из Петропавловска, о. Стефан перебрался на Кубань, а затем

вернулся на родину в закрытый уже Николо – Столпенский монастырь. При

бывшей Никольской церкви монастыря в с. Никольском Белоомутовского

сельсовета (совр. посёлок Белый Омут) продолжал действовать православный

приход. В 1934 г. в адрес иеромонаха поступили первые угрозы ареста за то, что он ходил по селу с молебнами.

После переворота 1917 г.

о. Стефан оказался в г. Петропавловске, где устроился в храме

псаломщиком. Здесь же он был рукоположен во иеромонаха. После ухода

белых из Петропавловска, о. Стефан перебрался на Кубань, а затем

вернулся на родину в закрытый уже Николо – Столпенский монастырь. При

бывшей Никольской церкви монастыря в с. Никольском Белоомутовского

сельсовета (совр. посёлок Белый Омут) продолжал действовать православный

приход. В 1934 г. в адрес иеромонаха поступили первые угрозы ареста за то, что он ходил по селу с молебнами.

6 августа 1937 г.

о. Стефан был арестован, как лицо без регистрации, и был заключён в

Вышневолоцкую тюрьму. Обвинение о. Стефану было предъявлено стандартное:

антисоветская агитация. Нашлись и свидетели – хозяйка дома, где жил о.

Стефан и председатель Белоомутовского сельсовета.

В обвинительном заключении значилось, что он «ведёт повстанческую

агитацию, систематически ведёт антисоветскую агитацию среди колхозников о

скорой войне и гибели советской власти». 13 сентября Тройка НКВД

приговорила иеромонаха Стефана к расстрелу. 17 сентября в застенках

Вышневолоцкой тюрьмы приговор был приведён в исполнение.

15 ноября 1937 г. в Вышневолоцкую тюрьму был помещён священник церкви с. Заборовье Виктор Воронов.

Жизнь этого священника с самого раннего детства была связана с Вышним

Волочком. Виктор Иванович Воронов родился 10 марта 1889 г. в городе

Вышнем Волочке. В 1923 г. он был рукоположен в сан священника к одному

из городских храмов. В это же время он подвергся аресту и был приговорён

к пяти годам заключения за неуплату налога. Отец Виктор обжаловал

приговор. И суд в виду того, что священник был действительно весьма

беден приговор отменил.

В 1930 г. о. Виктор переехал служить в храм села Заборовье

Есеновического района. Здесь он поселился вместе с женой Александрой

Фёдоровной и двумя сыновьями пяти и трёх лет. В 1936 г. власти снова

арестовали священника и обвинили в том, что он ведёт рождения и смерти

прихожан. На этот раз священнику пришлось заплатить штраф. Но на этом

гонители не успокоились. 15 ноября 1937 г. о. Виктор был заключён в

Вышневолоцкую тюрьму.

В чём обвиняли священника становится понятным из протоколов допроса:

- Следствие располагает материалами, что вы вели контрреволюционную агитацию, направленную против существующего строя.

- Контрреволюционную агитацию против существующего строя я не вел и виновным себя не признаю.

- Следствие располагает материалами, что в 1937 году вы пытались

устроить антисоветскую демонстрацию. Предлагаем дать откровенные

показания.

- Антисоветской демонстрации я не пытался устроить и виновным себя в этом не признаю.

- Следствие располагает материалами и свидетельскими показаниями о

вашей попытке устроить антисоветскую демонстрацию. Предлагаем дать

правдивые показания.

- Я вторично утверждаю, что попытки с моей стороны устроить антисоветскую демонстрацию не было.

- Следствие располагает материалами, что вы распускали провокационные слухи о скорой войне и гибели советской власти.

- Провокационных слухов о войне и гибели советской власти я не распускал и виновным себя в этом не признаю.

- Следствие располагает данными, что вы без разрешения сельсовета ходите по домам и совершаете обряды. Признаетесь в этом?

- Я считаю, что для совершения обрядов в домах верующих разрешения местного сельсовета не требуется.

27 ноября Тройка НКВД приговорила священника к расстрелу. Священник Виктор Воронов был расстрелян 29 ноября 1937 г.

24 декабря 1937 г. в Вышневолоцкой тюрьме был расстрелян священник (по другим данным игумен) Феодосий (Болдырев) – настоятель церкви с. Афимьино Вышневолоцкого района.

Священномученик Феодосий родился 8 февраля 1868 г.

в с. Еланьколено Воронежской губернии в семье крестьянина Фёдора

Болдырева. Воспитание и образование он получил в монастыре, где и был

рукоположен в сан священника. В 1931 г.

в г. Ленинграде о. Феодосий был арестован и заключён в исправительно –

трудовой лагерь на три года. Вернулся из ссылки в декабре 1935 г.

В том же 1935 г.

о. Феодосий прибыл в Вышний Волочёк по приглашению, служившего здесь

при Пятницкой кладбищенской церкви псаломщиком игумена Никона

(Белокобыльского). После переезда в Вышний Волочёк, о. Феодосий стал

служить в Успенской церкви с. Афимьино близ Вышнего Волочка. Здесь в

Афимьино 21 декабря 1937 г. о. Феодосий был арестован и заключён в Вышневолоцкую тюрьму.

В том же 1935 г.

о. Феодосий прибыл в Вышний Волочёк по приглашению, служившего здесь

при Пятницкой кладбищенской церкви псаломщиком игумена Никона

(Белокобыльского). После переезда в Вышний Волочёк, о. Феодосий стал

служить в Успенской церкви с. Афимьино близ Вышнего Волочка. Здесь в

Афимьино 21 декабря 1937 г. о. Феодосий был арестован и заключён в Вышневолоцкую тюрьму.

24 декабря было составлено обвинительное заключение, 27 декабря Тройка

НКВД приговорила священника Феодосия Болдырева к расстрелу. Приговор был

приведён в исполнение в застенках Вышневолоцкой тюрьмы 29 декабря 1937 г.

19 ноября 1941 г. в Вышневолоцкой тюрьме № 6 скончалась известная в начале XX в. церковная писательница, первый биограф и духовная дочь о. Иоанна Кронштадтского монахиня Анастасия (в миру Александра Фёдоровна Платонова). В монашество мать Анастасия была пострижена в 1921 г.

в Санкт-Петербургском Иоанновском монастыре на Карповке будущим

священномучеником митрополитом Владимиром (Казанским). Вместе с ней в

Вышневолоцкую тюрьму были заключены её брат священник Симеон Фёдорович

Платонов, прихожанин собора Борис Андреевич Малышев, Мария Николаевна

Малышева, бывший ктитор собора Михаил Романович Данилов и певчая

соборного хора Валентина Николаевна Троицкая.

Священник Симеон Платонов – в прошлом один из лидеров Санкт-Петербурского Общебратского союза (1920 г.) приехал в Вышний Волочёк в 1937 г.

после отбытия заключения в Темниковском трудовом лагере. Здесь в Вышнем

Волочке жила сестра его супруги Софьи Харитоновны – Мария Харитоновна

Милюкова. Регистрации как служитель культа он не получил, и работал в

регистратуре городской больницы, в горкомхозе, сторожем дровяного склада

фабрики «Парижская коммуна». Служил регентом церковного хора в

Богоявленском соборе.

После прекращения богослужений в Богоявленском соборе он стал совершать подпольные службы в доме у

прихожанки собора Марии Николаевны Малышевой по адресу Урицкого, 67.

Эти богослужения стала посещать и монахиня Анастасия (Платонова),

приезжая из Малой Вишеры.

После прекращения богослужений в Богоявленском соборе он стал совершать подпольные службы в доме у

прихожанки собора Марии Николаевны Малышевой по адресу Урицкого, 67.

Эти богослужения стала посещать и монахиня Анастасия (Платонова),

приезжая из Малой Вишеры.

17 октября 1941 г.

она и ещё пятеро человек были арестованы и заключены в Вышневолоцкую

тюрьму. В качестве доказательства вины арестованных использовалась

рукопись с впечатлениями о Вышнем Волочке бывшего полковника царской

армии А.А. Давыдова, который останавливался в 1939 г. на квартире у Малышевых.

24 октября 1941 г. состоялось закрытое заседание Военного Трибунала войск НКВД по охране тыла Северо-Западного фронта.

- Какое наказание суд не определил, я остаюсь при своих убеждениях, моя

жизнь – это вера в Бога, - заявила на суде мать Анастасия.

Приговор был суровым: монахиню Анастасию, Малышевых и В.Н. Троицкую

приговорили к 10 годам ИТЛ с поражением в избирательных правах и

конфискацией личного имущества; о. Симеона Платонова и М.Р. Данилова – к

высшей мере наказания, с конфискацией имущества. 5 ноября 1941 г.

Военный трибунал после протеста прокурора Северо-Западного фронта

пересмотрел приговор. В отношении Платонова и Данилова он был изменён на

10 лет лагерей, в отношении остальных – оставлен в силе.

Не выдержав тяжести следствия и заключения, монахиня Анастасия

Платонова умерла в стенах Вышневолоцкой тюрьмы и была погребена в

братской могиле на Пятницком кладбище Вышнего Волочка.

Сейчас мы только начинаем осознавать всю полноту этой трагедии. Но к

глубочайшему сожалению, след репрессий как-то стал забываться на фоне

современных политических событий и проблем. И виной этому

государственная политика в отношении исследований этого периода. Если в

1990е гг. в архивы, где хранились расстрельные дела был открыт доступ

для всех исследователей, то до этого года в архив ФСБ можно было попасть

лишь по письменной доверенности родственников замученных

священнослужителей и мирян. Но где искать родных тех, кто погиб в

далёкие 1930е гг.? Судьба разбросала всех по разным уголкам не то что бы

России, но и целого мира. Задача невыполнимая. Как возможно найти

родственника расстрелянного монаха, ведь о семье его мы вообще зачастую

ничего не знаем.

Так и получается, что доступ исследователю к кровавым документам был

закрыт. Почему? Чего боялось наше внешне демократическое государство?

Разоблачения? Мести? В этом году наступил 75-летний срок давности на

документы 1937 г. Попасть в архивы стало проще. Но вот вопрос придут ли

туда исследователи, будут ли открыты миру имена новых священномучеников и

исповедников.

Поразительно, но факт, что прошедшие 12 лет от Тверской Епархии не был

канонизирован ни один священномученик или мученик! Память тех, кто

погибал, для того, что бы жила вера в Иисуса Христа и теперь блекнет,

судьбы их не изучаются. И лишь немногие из исследователей продолжают

собирать крупицы сведений о мучениках и исповедниках Тверской Епархии.

Но можно ли забыть те годы мучений, те невинные жертвы, замученные в

тюрьмах и лагерях? Забыть их – значит забыть свою историю, ошибки

прошлого…

Народ, не помнящий свою историю, лишён будущего!

Денис Ивлев, г. Москва – г. Вышний Волочёк, 2012 г.

Назад к списку

Комментариев нет:

Отправить комментарий